《诗经》

著作简介

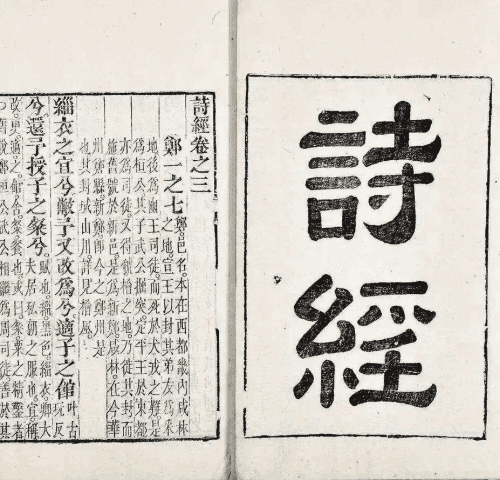

《诗经》在先秦时期称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。《诗经》就整体而言,是周王朝由盛而衰五百年间中国社会生活面貌的形象反映,其中有先祖创业的颂歌,祭祀神鬼的乐章;也有贵族之间的宴饮交往,劳逸不均的怨愤;更有反映劳动、打猎,以及大量恋爱、婚姻、社会习俗方面的动人篇章。 《诗经》现存305篇(此外有目无诗的6篇,共311篇),分《风》《雅》《颂》三部分。

作者简介

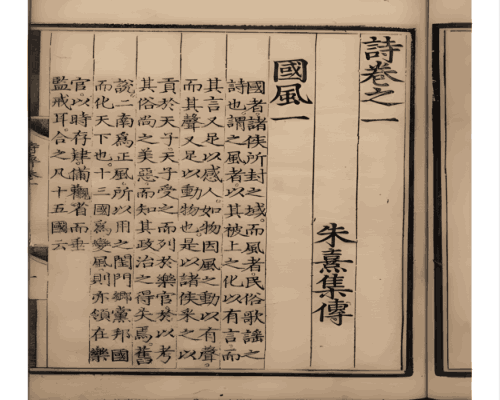

《诗经》中的作品大多源自民间歌谣(尤其是《国风》)、宫廷乐歌(《雅》)和祭祀乐舞(《颂》),作者多为普通劳动者、士大夫或乐官,经长期传唱、整理而成,并非个人独立创作。 少数作品在古籍中提及作者《风》多为各诸侯国民间歌谣,反映劳动、爱情、战争等,作者多为无名庶民。 《雅》分《大雅》《小雅》,多为贵族宴饮或朝会乐歌,作者可能是士大夫或乐官。 《颂》分《周颂》《鲁颂》《商颂》,用于宗庙祭祀,作者应为巫祝或史官。

作品影响

作为儒家经典,《诗经》的“温柔敦厚”“思无邪”思想塑造了中国传统诗教观,影响历代文人的价值观与审美取向。成语典故的重要来源,如“未雨绸缪”“投桃报李”“一日不见,如三秋兮”均出自《诗经》。开创诗歌传统:其现实主义精神与抒情手法为后世诗歌(如汉乐府、唐诗)奠定基础。成为中国古代文学创作的核心范式,影响屈原、杜甫、白居易等大家。

视频介绍

课程总结

一、《诗经》作为中国第一部诗歌总集,开创现实主义文学传统,收录了西周至春秋中叶的三百零五篇诗歌。其“风雅颂”体例与“赋比兴”手法,展现了周代社会全景与先民的情感世界。

二、透过宴饮、农事、战争等题材,聆听各阶层心声与时代脉搏。在“饥者歌其食”的质朴表达中,洞察古代社会伦理与政治生态,体会“诗可以观”的认识价值。

三、诗篇不仅是礼乐文化的核心,更凝聚着跨越时空的人生共感。于“蒹葭苍苍”的意境中体会追寻,读懂中华民族的情感密码与文化基因,感受其作为文学源头的永恒魅力。