《弟子规》

著作简介

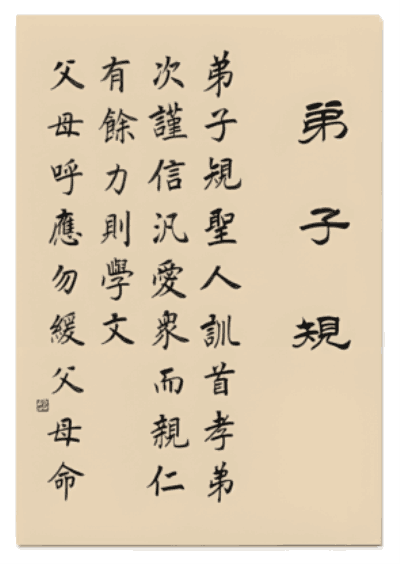

《弟子规》原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作,后经贾存仁修订改编,定名为《弟子规》。这部蒙学经典以三字一句、两句一韵编撰而成,全文共360句,1080个字,涵盖为人子弟在家、出外、待人接物、求学等多个方面的行为规范和道德准则。其内容以《论语·学而》篇中“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文”为总纲领展开,分为“孝悌”“谨信”“泛爱众”“亲仁”“余力学文”等部分,对儿童的启蒙教育和品德培养有着系统性指导,且通俗易懂,朗朗上口,便于记诵。

作者简介

李毓秀,字子潜,号采三,山西新绛人。他出身贫寒,自幼勤奋好学,潜心钻研儒家经典,对程朱理学有深入研究。李毓秀秉持着对教育事业的热忱,以教书育人为终身职业,积累了丰富的教学经验。基于对蒙学教育的深刻理解,他编写了《训蒙文》,希望借此引导儿童树立正确的道德观念,养成良好的行为习惯。贾存仁则在李毓秀原作的基础上,进行文字润色和结构优化,让《弟子规》在内容和形式上更加完善,使其在社会上得到更广泛传播。

作品影响

《弟子规》在中国教育和文化领域影响深远。在教育方面,它为传统蒙学教育提供了重要范本,是许多私塾和学堂的必读书目,通过教导儿童基本的礼仪规范、道德准则和为人处世之道,为培养有道德、有修养的社会成员奠定基础。在文化层面,《弟子规》所倡导的孝道、诚信、仁爱等价值观,与中国传统儒家文化一脉相承,强化了传统文化在民众心中的地位,促进了传统文化的传承和弘扬。随着时代发展,《弟子规》走出国门,在东亚、东南亚以及欧美等地都受到关注,成为世界了解中国传统教育和文化的重要窗口,对传播中国文化、推动中外文化交流发挥了积极作用。

视频介绍

课程总结

一、 《弟子规》作为清代启蒙养正的核心读本,以三字韵文形式系统阐述传统道德规范。其依据《论语》"学而篇"架构的训蒙体系,将儒家伦理转化为具体可循的行为准则。

二、 透过"入则孝""出则悌"等生活化训诫,展现"修身齐家"的实践路径。在113件事项的细致规范中,融合经学大义与蒙养需求,形成寓深理于浅言的教化特色。

三、 本书不仅是传统社会伦理教育的典范教材,更以其朗朗上口的传播优势,使儒家价值深入民间。其强调的"谨信泛爱"等理念,至今仍是启蒙教育的重要文化资源。